从最初在胶片上小心翼翼地描绘图像,到在赛璐璐片上勾勒线条,再到使用计算机软件制作画面……随着对作品表现力提出越来越高的要求,相应的制作难度与工作量也都成百上千倍的增加。人们发明了许多新技术、新方法来提高动画的制作效率,这些技术化成一块块基石,支撑着动画人搭建起通向艺术殿堂的阶梯。

上一篇中,云小漫带大家回顾了手绘动画诞生之初的基础原理与技术。本篇将从世界上第一家动画工作室成立开始,看看当年的动画人是怎样克服一个个难题,将动画从个人创作的“小玩意儿”变成一个工业化的生产体系。

定位尺小发明解决大麻烦

1913年,拉奥·巴尔(Raoul Barré)和比尔·诺兰(Bill Nolan)一起在纽约建立了世界上第一家动画工作室。1914年,巴尔发明了定位尺,完美解决了从动画诞生伊始便困扰人们的难题:如何把一叠画稿快速对齐、又能够方便地增减或更替其中几页。毕竟动画师需要一边画一边来回翻看画稿检查动作设计,画稿之间稍微歪一点就会让角色错位,造成影片画面抖动、角色动作不流畅等问题。

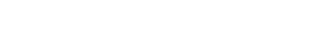

巴尔创作的漫画(使用定位尺绘制动画画稿)

定位尺

一条表面固定了几个特殊形状突出物的金属长条。动画师在相同尺寸的画稿上根据突出物的位置与形状打上孔,然后把画稿穿过突出物就可以将它们稳定地固定在金属条上。需要增减或替换画稿时,只要保证画稿的尺寸不变、打孔的形状和位置不变,就可以保证穿在定位尺上的画稿之间始终是对齐的。这个发明一直沿用至今,有趣的是,世界各国习惯使用的定位尺在突出物的位置和形状方面都略有不同,人们只要一看画稿上打孔的位置和形状就能大概分辨出是哪个国家的作品了。

巴尔发明的定位尺

部分分层、背景摇拍

偷懒是技术进步的原动力

1915年,巴尔与诺兰的工作室发明了“部分分层”与“背景摇拍”两项技术,大幅减少了动画绘制中的重复劳动。这两项技术的原理和思路一直沿用至今。

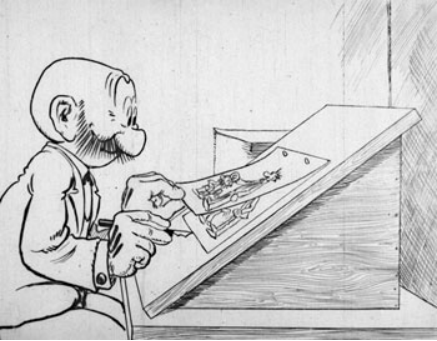

拉奥·巴尔(Raoul Barré)

部分分层

把画面中固定不变的部分与发生运动的部分分别画在两张画稿上,将两张画稿上下叠在一起,不动的在上层、运动的在下层。接下来在上层画稿的特定部位切出一个开口露出下层画稿的图案,按照动作分解依次更换下层画稿并逐格拍摄。这种方法避免了反复绘制背景的问题,大大减少了工作量,而且仅依靠纸质画稿和剪刀就能实现。

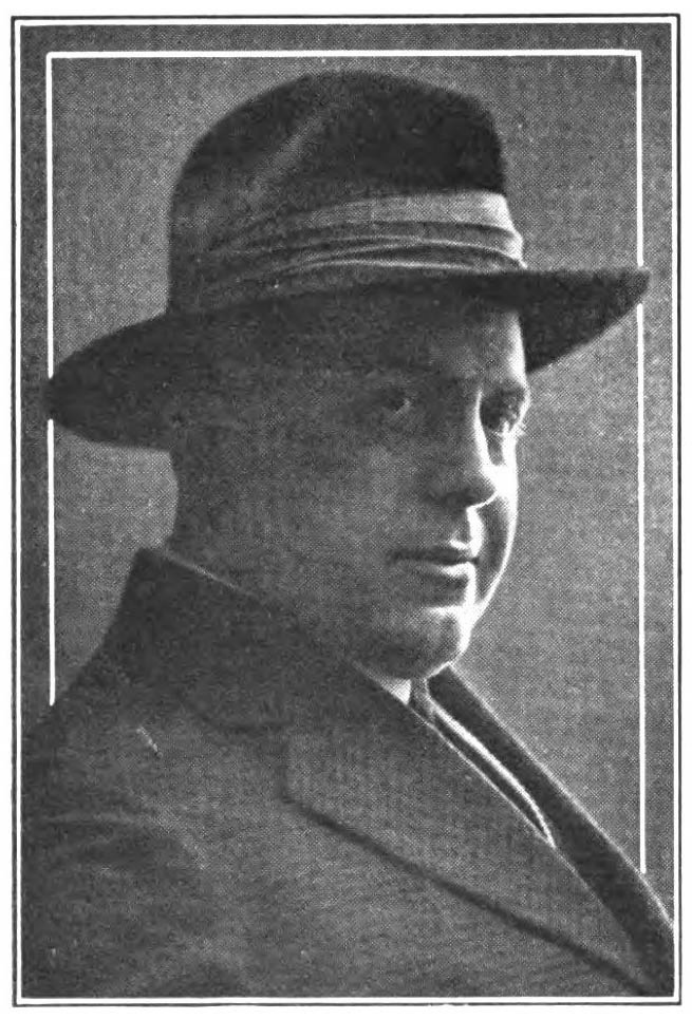

部分分层制作的《卡通漫游》

(Cartoons on tour,1915年)

背景摇拍

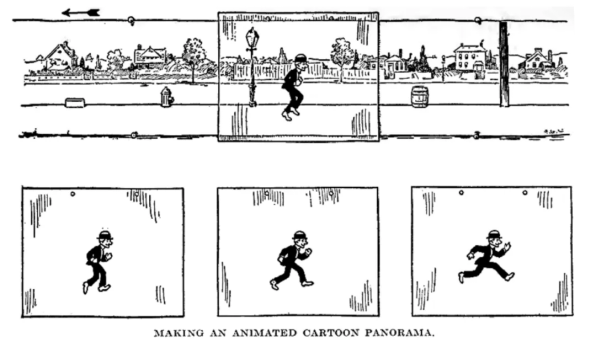

将背景画在一张长条纸上,角色始终保持在镜头中的固定位置,通过逐渐移动背景并逐格拍摄,使画面看上去好像在一个很长的轨迹上跟拍角色。省去了以往拍摄这类镜头时需要反复绘制大量相似背景的麻烦。

《卡通动画》中关于背景摇拍方法的示意图

赛璐璐

完美的偷懒成就标准制作工序

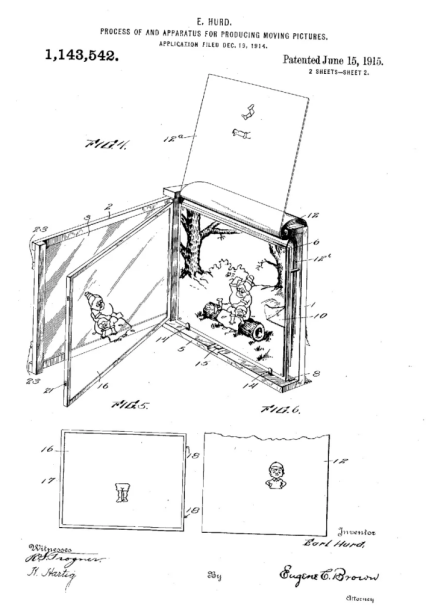

1915年,厄尔·赫德(Earl Hurd)发明了使用赛璐璐片制作动画的技术,完美解决了使用纸质画稿的部分分层在运用场景与画面表现方面的局限性。这项技术能实现更多的分层,进一步减少绘制工作量,允许背景与角色设计得更复杂精美,并为后来的多平面摄影技术奠定了基础。当专利到期后,这项技术迅速被各大工作室使用,并在此后的几十年里逐渐成为全球手绘动画的标准制作工序,一直到被计算机动画技术替代。

赫德关于赛璐璐技术的专利图

赛璐璐

由硝酸纤维素制成的塑料,具有材质轻薄、透明度高的特点。把画面中的各个活动部分单独描摹在与画稿等大的赛璐璐片上,再依次与背景画稿叠加拍摄(赛璐璐在上层,背景画在下层)。

动画师在检查《白雪公主》的赛璐璐

赛璐璐复印

还可以更偷懒一点

1961年,乌布·伊沃克斯(Ub Iwerks)在为迪士尼公司拍摄《101斑点狗》(One Hundred and One Dalmatians)时,因缺少能够在光滑的赛璐璐片上手工描摹精细线条的熟练工人,首次使用了赛璐璐复印技术。这个被“逼”出来的技术,不仅解决了艺术表现给制作技术带来的难题,也进一步提高了制作效率。

《101斑点狗》海报

赛璐璐复印

把画稿中的线条用机器复印在赛璐璐上,省去了手工描线的步骤,使动画师在绘制复杂、精细线条时无需顾虑手工描线的难度问题。同时由于复印过程忠实保留了纸质画稿中略显潦草的线条,也被用来刻意增强动画的风格感与漫画感。

中间帧工序

突破个人的极限

1916年,弗莱雪(Fleischer)兄弟建立了自己的工作室,参照学徒制度发明了“中间帧”制作工序,确保了动画师们在合作绘制一部作品时,风格与质量始终如一。这种工序安排解决了个人创作者精力有极限的问题,使得制作动画长片成为可能,迅速被其他工作室借鉴,各种不同的分工应运而生,一直沿用至今。

麦科斯·弗莱雪(Max Fleischer)

与他创造的卡通明星贝蒂娃娃 (Betty Boop)

中间帧制作工序

安排技术最好的老手负责整部动画所有关键画面(关键帧)的制作,把连接前后关键画面的过渡画面(中间帧)交给新人绘制。这种工序安排不仅提高了生产制作效率,为动画的工业化生产奠定了基础,也让那些富有经验与创意的资深动画师从繁重的绘画劳动中解脱了出来,让动画的最有魅力的创意过程得以与工业化生产共同发展。

上世纪30年代的迪士尼工作室